jueves, 19 de agosto de 2021

miércoles, 18 de agosto de 2021

ÚLTIMOS DÍAS...¡PREPARA TU OBRA!

sábado, 14 de agosto de 2021

jueves, 5 de agosto de 2021

lunes, 19 de julio de 2021

PANDEMIAS Y PLANDEMIAS / ARTE Y PENSAMIENTO EN TIEMPOS DEL CORONAVIRUS

PANDEMIAS & PLANDEMIAS

(III SALÓN DE ARTES PLÁSTICAS)

QUINDÍO. AGOSTO/SEPTIEMBRE/OCTUBRE

2021

martes, 22 de junio de 2021

“El techo de la ballena”, por Ángel Rama

Ángel Antonio Rama Facal (Montevideo, 30 de abril de 1926 – Madrid, 27 de noviembre de 1983) fue un escritor uruguayo considerado uno de los principales ensayistas y críticos latinoamericanos. Su obra se refiere a literatura proveniente de prácticamente todas las regiones del continente americano así como de diferentes periodos históricos. Fue miembro de la llamada «Generación del 45» o «Generación Crítica». Tres de sus libros de crítica literaria más importantes son Rubén Darío y el modernismo (1970), Transculturación narrativa en América Latina (1982), y La ciudad letrada (1984).

1. Nacimiento y fundamentación de una vanguardia

De los numerosos movimientos artísticos venezolanos que confirieron su peculiar nota tumultuosa a la década del sesenta en Caracas, hubo uno que se distinguió por su violencia, su espíritu anárquico, su voluntaria agresividad pública, haciendo de la provocación “un instrumento de investigación humana”. Fue el que libérrimamente se autodenominó El Techo de la Ballena.

Tanto o más importante que esas condiciones estrepitosas, que lo definieron como un estallido más que como una escuela o una estética coherente, fue su capacidad para aglutinar por breve tiempo a un conjunto de creadores jóvenes entre quienes se contaron algunos de los narradores y poetas que habrían de llevar a cabo la renovación literaria contemporánea de Venezuela. El solo hecho de que en ese movimiento hayan militado, con diverso grado de participación, narradores como Adriano González León o Salvador Garmendia, que habrían de constituirse en figuras centrales de la nueva prosa narrativa del país, o poetas como Juan Calzadilla, Francisco Pérez Perdomo, Efraín Hurtado, Caupolicán Ovalles, Dámaso Ogaz, Edmundo Aray, entre otros, prueba la imantación mostrada en el primer quinquenio de los sesenta por El Techo de la Ballena, la cual puede realzarse más si se agrega la contribución capital que le prestaron artistas plásticos como Jacobo Borges o Carlos Contramaestre, siendo este último quien más ostensiblemente definió sus rasgos iniciales y algunas de sus posiciones artísticas centrales.

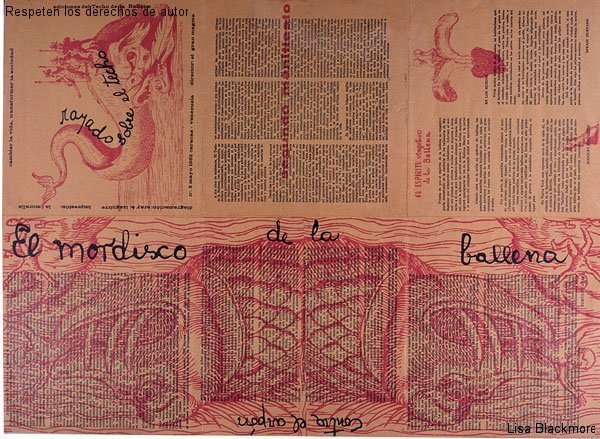

El movimiento se constituyó a comienzos del año 1961: en marzo de ese año abrió, en un simple garaje de la urbanización El Conde, de Caracas, una exposición titulada “Para restituir el Magma” y publicó su primer manifiesto-revista que era una simple hoja plegada, bajo el título Rayado sobre el Techo, al tiempo que en el diario La Esfera daba a conocer un breve texto programático. Tras esta inauguración se sucedieron diversas actividades: declaraciones, hojas sueltas, pequeñas plaquettes de poesía y prosa, con una visible y poco usual tendencia a la teorización apodíctica que encontraba en los manifiestos su instrumento preferido y que delataba la concepción vanguardista que habían asumido sus integrantes.

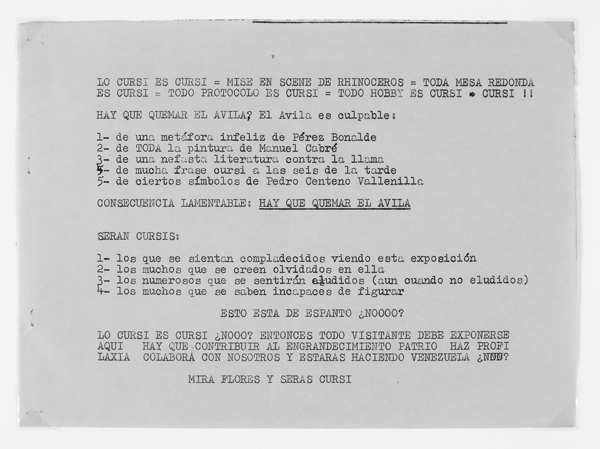

Pero sus hitos centrales estuvieron representados por exposiciones de artes plásticas, de las cuales dos alcanzaron resonancia. El “Homenaje a la cursilería” (junio de 1961), que fue presentado como “un gesto de franca protesta ante la permanente e indeclinable farsa cultural del país” o, en la versión de Caupolicán Ovalles, como un “testimonio sobre farsantes con aires de comprometidos y hacedores de cultura”, constituyó el primer intento de demolición de la concepción pequeñoburguesa que dominaba a la cultura venezolana, hasta el grado de impregnar no sólo sus manifestaciones oficiales sino también las opositoras. Más eficaz, la escandalosa exposición de Carlos Contramaestre, “Homenaje a la necrofilia” (noviembre de 1962) marcó el ápice del movimiento, su más pleno ejercicio de la provocación, porque obtuvo la anhelada respuesta por parte de los indignados burgueses caraqueños a quienes iba dirigida de hecho la muestra.

A sólo tres años de su constitución, El Techo de la Ballena comenzó a desintegrarse luego de publicar su ambicioso tercer manifiesto artístico, Rayado sobre El Techo N° 3 (1964). No obstante, sus más tesoneros animadores (Carlos Contramaestre y Edmundo Aray) le proporcionaron una irregular supervivencia que cubrió casi toda la década del sesenta, apelando al funcionamiento de galerías de arte, exposiciones de pintura informal, publicaciones literarias signadas por una tónica surrealista que comenzó a devenir anacrónica a medida que se disolvía el complejo político-cultural que había prohijado el movimiento, pero que aseguró la difusión de sus principios generadores junto con una previsible retorización.

Cuando en 1968, luego de un período de intensificación de su actividad editorial, El Techo de la Ballena publica el volumen Salve, amigo, salve, y adiós, con colaboraciones de Edmundo Aray, Efraín Hurtado, Juan Calzadilla, Dámaso Ogaz, Xavier Domingo, Marcia Leyseca, Carlos Contramaestre, Tancredo Romero, se puede considerar cerrado su ciclo. Sus integrantes han venido dispersándose, agrupándose de distinta manera, constituyendo otros grupos con nuevas definiciones ideológicas o siguiendo caminos individuales atendiendo a su creación artística propia. Ese año claroscuro es el que marca la práctica extinción de la actividad guerrillera en Venezuela, la gran decepción de la izquierda revolucionaria ante la muerte en Bolivia del Che Guevara, pero también la violenta agitación universitaria dentro del espíritu difundido al mundo por el “mayo francés”, que habrá de promover en la Universidad de Caracas el llamado movimiento de renovación que puede emparentarse con algunos lineamientos estéticos y con algunas concepciones sobre la creación artística sustentados por El Techo de la Ballena.

La mayoría de los escritores del movimiento se habían dado a conocer en las páginas de la revista Sardio (ocho números entre 1958 y 1961), cuyo equipo se fragmentó y rearticuló en la última fecha, bajo el impacto de los sucesos políticos del momento: la recién estrenada democracia venezolana, luego de la década de dictadura de Pérez Jiménez, que se ofreció como una explosión de tumultuosas energías y propósitos renovadores; las resonancias de la revolución cubana de 1959, que en este período hace su incorporación a las doctrinas socialistas; por último, los problemas internos del país derivados de la línea insurreccional adoptada por los agrupamientos de la izquierda en oposición a la represión instaurada por el gobierno de Rómulo Betancourt.

La agresividad de El Techo de la Ballena, surgido de esa fragmentación de la revista Sardio, nació o se pretextó en el clima general de violencia que dominó la vida venezolana entre los años 1960 y 1964, período de su mayor virulenta en el cual se sitúan las acciones vigorosas de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, así como las drásticas represiones policiales que concluyeron haciendo de la ciudad de Caracas, según las definiciones del poeta Juan Calzadilla, un lugar “donde la coexistencia pacífica debe interpretarse estrictamente como un acto mortuorio” o, dicho con humor aún más negro, “una ciudad donde las pólizas de vida son artículos de primera necesidad”. Escribiendo en el año de la pacificación ( 1968), Orlando Araujo titula Venezuela violenta a su libro, dedicándose a rastrear en la historia del país desde la Conquista, en sus estructuras agrarias feudales, en su composición social, en la penetración del capital extranjero, en la conformación de la burguesía asociada a ese capital y en la estructura presente de la sociedad venezolana, las causas profundas de un estado permanente de violencia, para concluir así: “La violencia en Venezuela no ha concluido. Sus raíces históricas alimentan todavía su follaje profundo. Venezuela sigue siendo un país de minorías explotadoras sobre mayorías explotadas, y sigue siendo, dentro de un proceso dinámico de enajenación, un país que no tiene la autonomía ni de su vida, ni de su fortuna, ni de su destino”.

Esas causas remotas y profundas de la violencia, tuvieron su manifestación política en el primer quinquenio de los sesenta, motivando que se viviera “una situación ambivalente de violencia y un estado virtual de guerra civil” (O. Araujo) que habrá de servir como encuadre a la tarea de El Techo de la Ballena. El movimiento funcionó como equivalente literario y artístico de la violencia armada venezolana de la época betancourista y aun podría agregarse que sus acciones imitaron las tácticas de una lucha guerrillera, con sus bruscas acometidas, su repentinismo, el manejo de una exacerbada y combativa imaginación. Del mismo modo que los grupos insurgentes urbanos y rurales, durante todo el período de su mayor beligerancia, compensaron lo magro de sus fuerzas con acciones imprevistas, soluciones espontaneístas, invenciones que tenían sus raíces en un imaginario en ebullición, muchas veces ajeno a cualquier medición objetiva de las fuerzas enfrentadas, El Techo de la Ballena aplicó condiciones similares al ejercicio literario y artístico forzando los rasgos provocativos que pueden encontrarse en cualquier creación hasta hacer de ellos el centro de la aventura intelectual. Sus integrantes tenían clara conciencia de este comportamiento y al concluir el “Segundo Manifiesto”, publicado en mayo de 1963, uno de los períodos de más aguda lucha y represión, afirmaban: “no es por azar que la violencia estalle en el terreno social como en el artístico para responder a una vieja violencia enmascarada por las instituciones y leyes sólo benéficas para el grupo que las elaboró. De allí los desplazamientos de ‘la Ballena’. Como los hombres que a esta hora se juegan a fusilazo limpio su destino en la Sierra, nosotros insistimos en jugamos nuestra existencia de escritores y artistas a coletazos y mordiscos”.

En este aspecto conviene deslindar nítidamente las aportaciones de El Techo de la Ballena respecto a los materiales que comenzarán a publicarse desde 1968 por parte de los actores de la insurgencia revolucionaria: estos tendrán un carácter testimonial e incluso histórico, recontando las peripecias de la lucha armada o construyendo, a partir de datos reales, estructuras narrativas que las interpretan y explican, situándose siempre en las proximidades de una literatura-testimonio o una literatura-documento, con evidente inclinación hacia el género literario más propicio a tales fines: el narrativo. En cambio, la producción literaria del período insurreccional, que en forma central ocupa E1 Techo de la Ballena, aunque admite otras contribuciones (escritores de Tabla Redonda, Crítica Contemporánea, etc.) nunca es testimonial y siempre es combativa, prefiere la poesía o el texto breve en prosa, el manifiesto o el artículo de circunstancias, unifica las letras y las artes y no se plantea la exigencia historicista ni la permanencia de las creaciones, sino su efectividad del momento, su capacidad de agredir y de soliviantar la estructura cultural vigente.

Por eso la narrativa-testimonio posterior a 1968 (y no es casual que en la fecha, agotándose un movimiento surja otro que revisa la misma temática desde otro ángulo), salvo los ejemplos de los mayores narradores del país (González León, Garmendia, Otero), se caracterizará por un retroceso en las formas artísticas, un manejo algo simple de los recursos literarios, en tanto que el período insurreccional implicó una radical modificación de la literatura y el arte. No sólo en el sentido de un abordaje militante de los temas del momento, políticos o revolucionarios, sino como reconsideración de los sistemas expresivos heredados de los mayores, aun tratándose de adelantados del tipo de Guillermo Meneses, y postulando una urgente modernización para dotar a las obras de su buscada capacidad comunicativa y de posibilitar la apropiación amplia de la realidad del período. A esto llamó entonces Edmundo Aray, “una poesía acción”, y González León “un dispositivo polémico, colocado a veces con métodos terroristas”.

Lo que posteriormente trató de teorizarse en forma separada y aun contradictoria, como una literatura al servicio de la revolución, distinguiéndola de una literatura revolucionaria que al mismo tiempo que asumía esa temática procedía a cumplir su propia revolución formal, se ofreció en el período de El Techo de la Ballena como una unidad inescindible y ello llevó a algunas polémicas accidentales con los representantes de las posiciones estéticas del partido comunista que se mostraban apegados a los modelos literarios del “realismo socialista” o , con mayor generalidad, a los principios de una “literatura para el pueblo” que transitaba por el manejo de formas recibidas o aun esclerosadas como las que practicara la narrativa social latinoamericana. La tesis que confusamente trató de reinstaurar Oscar Collazos (motivando una ponderada respuesta de Julio Cortázar) ya había sido aducida en este período inicial venezolano por Jesús Sanoja Hernández en forma coherente, ya que se articulaba en torno a la filosofía política y a la estética del realismo socialista que confiere normatividad a los partidos comunistas.

A diferencia de esas posiciones, El Techo de la Ballena propuso una revisión drástica de los valores culturales vigentes y una trasmutación de la literatura y el arte que se ejercían en el país, todo ello al servicio de un proyecto militante, contemporáneo, de apoyo a la insurgencia revolucionaria. Es fácil detectar en este tipo de movimiento, como en la acción armada de los grupos urbanos procedentes mayoritariamente de los centros universitarios, una rebelión de la clase media educada, de una baja pequeña burguesía cuyas dificultades sociales y políticas la condujeron a un intento subversivo visiblemente minoritario, desconectado de los sectores proletarios o campesinos, así como del grueso de su misma clase social. Por eso se apoyó en el exclusivo funcionamiento del espíritu vanguardista, lo que previsiblemente condujo a teorizaciones “foquistas” tal como se registraron en toda América Latina en la década del sesenta y cuya insuficiencia debió pagarse duramente.

El origen social de estos movimientos, su escasa formación doctrinaria, su aislamiento respecto a los sectores sociales productivos cuya específica y distinta estructura cultural parecen no ver, pero al mismo tiempo su más alto nivel en la preparación intelectual por ser los destinatarios de la educación nacional, su libertad para funcionar dentro de los parámetros nacionales sin ataduras dogmáticas, su sensibilidad alerta para los procesos peculiares de la región donde se han desarrollado y sobre todo ese desborde de la imaginación que es la gloria y la condena de su paradojal ubicación dentro de la pirámide social, todos esos factores pueden aducirse para explicar el espíritu anárquico que similarmente ha signado a todos esos movimientos en los distintos puntos de América Latina. De la composición de esas diversas líneas de fuerza procede su asombrosa capacidad inventiva, su eficacia artística y su ineficacia revolucionaria, su contundente violencia, que si interpretan cabalmente las circunstancias de una sociedad no logran arrastrarla a un proyecto de trasmutación drástica.

Por todos esos factores, El Techo de la Ballena se presentó como un típico movimiento vanguardista, emparentable con los que recorrieron América Latina en ese período de mediados de los cincuenta y la década de los sesenta (los “nadaístas” colombianos, los “concretistas” brasileños, los “mafiosos” mexicanos), pero distinguible de todos ellos porque las circunstancias nacionales los forzaron a establecer una mancomunidad entre la renovación artística y la renovación social, de tal modo que si coincidieron con los citados en la modernización de las formas expresivas y aun en la imitación de procesos y sistemas que ya habían sido propuestos cuarenta años antes por dadaístas y surrealistas europeos, recogieron de esa misma tradición extranjera la consigna de vincular ambos proyectos según la fórmula asociativa de André Breton: cambiar el mundo, transformar la vida.

Si fueron menos cultos que los escritores de la “mafia” mexicana (Carlos Fuentes, Juan García Ponce, Salvador Elizondo) o que los jefes de la “poesía concreta” de Sao Paulo (Haroldo y Augusto de Campos, Decio Pignatari) y por consiguiente su esfuerzo de modernización se situó preferentemente en la adopción de las contribuciones ya consolidadas del surrealismo francés, con el agregado del descubrimiento de la poesía beatnik norteamericana (Ferlinghetti, Ginsberg), en cambio fueron capaces de un planteo político y social (a diferencia, por ejemplo, de los “nadaístas” que lo ignoraron) y de un esfuerzo sistemático para integrar los distintos orbes de la vida humana – social, político, estético, vital- en un solo movimiento urgido.

El reproche que se les formuló respecto a su obediencia a los ya viejos “ismos” del siglo xx merece algunas precisiones: uno de los signos del comportamiento cultural caraqueño, ya que no venezolano, ha sido desde siempre una novelera aceptación de las corrientes estéticas foráneas (Martí lo detectaba en 1880 y en el campo ideológico puede detectárselo desde el período de la Revolución de Independencia), cosa que fatalmente habría de resultar incentivada por el violento progreso económico que se registra a mediados del siglo xx y coincide con la conciencia de una apertura al mundo que experimenta la sociedad al concluir el ciclo de las dictaduras que había comprimido la cultura nacional dentro de formas arcaicas y provincianas. No sólo en El Techo de la Ballena, sino en todos los movimientos intelectuales de la época, se registra una rápida y muchas veces superficial o indiscriminada apropiación de valores europeos, trátese de André Breton, de T. S. Eliot o de Jean Paul Sartre, de Antonio Gramsci o de Pablo Neruda. Pero además, la incorporación tardía de los “ismos” de la primera posguerra es propia del funcionamiento de la nueva vanguardia que irrumpe en el mundo occidental en la década del cincuenta y cuyo centro más calificado estará representado por el arte y las letras norteamericanas. Conscientes de ello, en esa suerte de “Pre-Manifiesto” que dan a conocer en 1961, los miembros de El Techo de la Ballena dicen que: “Pareciera que todo intento de renovación, más bien de búsqueda o de experimentación en el arte, tendiera, quiérase o no, a la mención de grupos que prosperaron a comienzos de este siglo, tales Dadá o el Surrealismo”. Y en 1963, cuando ya tenían detrás suyo un período probatorio de la empresa acometida, podían reconocer ese abastecimiento universal que para ellos significó la manera de vencer el provincianismo que aún seguía rigiendo el medio nacional:

El Techo de la Ballena reconoce en las bases de su cargamento frecuentes y agresivos animales marinos prestados a Dadá y al surrealismo. Así como existen en sus vigas señales de esa avalancha acusadora de los poetas de California. O como habita en los polos de su armazón un atento material de los postulados dialécticos para impulsar el cambio. (Rayado sobre El Techo, N° 3 ) .

Como el movimiento se caracterizó por asociar estrechamente la literatura y el arte y aun por conferir a éste una capacidad de significación y de transformación de lo real más vigorosa y categórica que a las letras, es en la órbita de la plástica donde habrán de definirse sus primeros propósitos. Lo que explica el puesto destacado que inicialmente asumió Carlos Contramaestre.

La exposición de apertura “Para restituir el magma”, implicó la ávida incorporación de ese vasto complejo expresionista que dominó en la segunda posguerra a los centros mundiales, especialmente en la vertiente española del informalismo que habría de tener variada y rica descendencia entre los artistas venezolanos en la conclusión de los años cincuenta. La influencia de Tapies, Saura, Millares, que se registraría en diversos creadores venezolanos, promoviendo en todos ellos una búsqueda y redignificación de la materia, alcanzaría notas agresivas en la obra de Contramaestre, Gabriel Morera, Cruxent, que son algunos de los participantes en la exposición inaugural.

El Rayado sobre El Techo de la Ballena, cuyo primer número se publica a modo de catálogo de la exposición, en marzo de 1961, presenta a un equipo de redactores donde domina la inclinación plástica (Gonzalo Castellanos, Juan Calzadilla, Carlos Contramaestre, Edmundo Aray, Rodolfo Izaguirre, Gabriel Morera) y donde los temas considerados pertenecen también al universo de las artes plásticas, en especial a través de dos encuestas sobre la pintura y el salón oficial. Respecto a esta última, Salvador Garmendia contesta: “en 1958 reinaban los geométricos, en 1959 reinaban los geométricos, en 1960 reinaban los informalistas, en 1961 reinaban los informalistas”. Da la pauta del cambio operado en las artes venezolanas: acaba de surgir el grupo informal y se define en oposición a las tendencias geométricas y cinéticas que habían signado la década del cincuenta y se habían trasuntado en la construcción de la Ciudad Universitaria, según apuntará Juan Calzadilla (prólogo a VIII Bienal de Sáo Paulo, Caracas, Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes, 1965) y tiene en esos momentos los rasgos agresivos propios de un ingreso polémico a la vida nacional.

En cierto modo puede estimarse que el informalismo, más que una afiliación estética definitiva, fue una toma de posición rebelde contra el medio, así como lo fueron las posteriores incursiones en la nueva figuración. El pasaje de la dominante mental combinatoria a la dominante vital turbulenta que mueve el traspaso del abstracto, del geométrico y del cinético al expresionismo y al informal de ese momento, se acompañó en el caso venezolano con una agresividad no conocida en América Latina. Contra una cultura provinciana, contra los productos almibarados de un arte pequeñoburgués, pero también contra la inserción domesticada del artista en la estructura de una sociedad enriquecida y modernizada, siempre dispuesta a aceptarlo en la medida de su neutralidad y de su abstención de la crítica o la protesta. Mientras el geométrico habría de continuar su desarrollo triunfal hasta lograr la aceptación y consagración oficial, el informalismo de la hora se adheriría a una posición opositora y protestataria -confusa, ardiente, vulgar, caótica- y buscaría enfrentar los valores que sostenían a la nueva sociedad burguesa venezolana, transformándose en un instrumento de choque y provocación.

En el “Segundo Manifiesto” del movimiento (mayo de 1963) se definen con nitidez las tres corrientes contra las que insurge la Ballena, en materias de artes plásticas: los rezagos del costumbrismo tipificados en los paisajistas tradicionales, los rezagos de la geometría a quienes se acusa de oportunismo y oficialismo y por último, el “realismo barato de muchachitos barrigones con latas de agua o revolucionarios empuñando un fusil parecidos a policía”, o sea, la pintura del realismo socialista a la que se considera igualmente inocua y aceptada por el establishment. Respecto a un cuarto sector, de artistas individuales, los acusan de carencia de espíritu investigatorio y experimental. En todos los casos, el común denominador de la reprobación pasa por la inculpación de pasatismo, reclamando lo que en el momento se presentaba como una modernización, homologando las búsquedas nacionales con las que se registraban en los centros mundiales de mayor influencia sobre el país.

No sería otra cosa que la coincidencia con un período histórico universal, condenado a su remplazo y sustitución como los anteriores, si no fuera que él proporcionó una eficaz coyuntura para proceder a una toma de contacto con la materia, con lo concreto de las vidas cotidianas en una especial circunstancia -distorsionada y caótica- del país, con los rasgos peculiares de la trasmutación que venía sufriendo la capital, Caracas, bajo el impacto modernizador. En pocas décadas había acarreado la decrepitud y destrucción de sus rasgos prototípicos y la emergencia de una factoría apresurada, hecha de cemento y de autopistas cubiertas de automóviles, donde la historia viviente quedaba impresa sobre los muros.

Ese intento de recuperar la materia y la vida que en ella queda impresa, estará en la obra de Cruxent, de Contramaestre, de Borges, según diversas instancias y concepciones. Será también la que movilizará la escritura de Edmundo Aray, de Adriano González León y en forma casi paradigmática la construcción narrativa de Salvador Garmendia. Se trata, como bien se tituló la exposición inicial, de “restituir el magma”, cosa que se definió en el “Primer Manifiesto” apelando a una prosa que trataba de reflejar el torbellino materia informe:

es necesario restituir el magma la materia en ebullición la lujuria de la lava colocar una tela al pie de un volcán restituir el mundo la lujuria de la lava demostrar que la materia es más lúcida que el color de esta manera lo amorfo cercenado de la realidad todo lo superfluo que la impide trascenderse supera la inmediatez de la materia como medio de expresión haciéndola no instrumento ejecutor pero sí medium actuante que se vuelve estallido impacto la materia se trasciende la materia se trasciende las texturas se estremecen los ritmos tienden al vértigo eso que preside al acto de crear que es violentarse-dejar constancia de que se es

Lo visible en los diversos textos que acompañan la emergencia del movimiento y en sus aportaciones plásticas, más allá del juicio artístico que no siempre puede ser favorable, es el incontenible afán de libertad que los mueve, la renuncia a toda exigencia impuesta, el desdén por todo orden establecido, el rechazo casi visceral de cualquier imposición o régimen de prestaciones como los que con premura comienza a exigir la sociedad burguesa en expansión.

La autenticidad que el movimiento manifiesta, por debajo de sus malabarismos lúdicros e irresponsables, puede filiarse en la situación real a que se enfrentan los artistas jóvenes del momento, que debe interpretarse leyendo los índices económicos, demográficos, educativos y urbanísticos de la época que marcan el pasaje “de una a otra Venezuela” tal como un escritor de la generación del veinte, Arturo Uslar Pietri, titulaba sus reflexiones pesimistas en 1949. Esa coyuntura real a que se enfrentan es también la que justifica la apelación que hacen a la tradición surrealista que para el mundo europeo, en otras fechas, .debió construir una respuesta a similares incitaciones transformadoras y fundó el reclamo de la libertad (lo único que exaltaba a Breton) en oposición a la estructura económica y tecnológica que irrumpe tras la Primera Guerra Mundial.

Este espíritu de libertad, con su afirmación rotunda hasta el grado del irracionalismo, responde, sin embargo, a precisas coordenadas sociológicas que rigen el impulso y el frenesí del movimiento. Sociológicamente estamos en presencia del proceso de macrocefalia urbana con sus ritmos acelerados, o sea, el vertiginoso e incompleto pasaje de la sociedad tradicional a la sociedad industrial. Venezuela, y en particular la ciudad de Caracas, vivió aprisionada dentro de un modelo arcaico y provinciano durante toda la dictadura de Juan Vicente Gómez, al grado de postergar su acceso a la modernidad hasta una fecha tan tardía como el fin de la década del treinta y entrar a ella sin ninguna gradual preparación. Hacía dos décadas que venía manando el petróleo que serviría de gestor de la nueva sociedad moderna, pero sus efectos habían sido comprimidos y retardados. De tal modo que en sólo dos décadas más, las que van de la muerte de Juan Vicente Gómez (1935) a la caída de Marcos Pérez Jiménez (1958), la sociedad caraqueña cumple una de las más violentas modificaciones que se conozcan en América Latina, que prácticamente parte en dos períodos a su historia, archiva su pasado y, sin suficientes bases educativas, se lanza a la conquista h1multuosa de la modernidad. El efecto previsible habría de ser un desquiciamiento de valores, la parcial destrucción de los heredados y la imposibilidad para rearticular nuevos y coherentes, sobre todo, habida cuenta de los rasgos de una sociedad burguesa cuyos elementos dominantes se enriquecen en un período diez veces menor que el de los modelos burgueses europeos del XIX. De ahí procede una turbia mezcla de tradicionalismo que enmascara con dificultad a los modos modernos recién incorporados, pero también, en el campo opuesto, una denuncia acre de ese tradicionalismo que también aglutina a diversos elementos contrarios porque mezcla los valores pervivientes de la vieja estructura pueblerina y hasta familiar con los comportamientos del régimen de prestaciones de una urbe desarrollada.

Si corresponderá a la generación de los años 40 el primer intento de modernización .de la literatura (que en la poesía estará representada por el grupo “Viernes” con su figura más destacada, Vicente Gerbasi (1911) y en la prosa por la obra tesonera de Guillermo Meneses (1913) cuyos textos relevantes recién aparecen en los años cincuenta, a partir de La mano junto al muro, de 1951), esa tarea será acelerada por la generación siguiente que emerge a la caída de Pérez Jiménez, a la cual no sólo corresponderá la apropiación apresurada de las corrientes literarias de la modernidad, sino también la toma de conciencia de la nueva realidad urbana en que se despiertan sus vidas. La experiencia de la ciudad se hará todavía más drástica al ejercerse sobre los jóvenes provincianos a quienes la succión de la macrocefalia capitalina ha desplazado de sus enclaves rurales y ha incorporado violentamente a sus modos de crecimiento caótico, de radical destrucción de la herencia del pasado y de reconstrucción sobre modelos que acaban de ser importados. Estos jóvenes no presencian simplemente una ciudad en crecimiento, sino un organismo desmesurado que se aniquila a sí mismo y se rehace torpemente con un tempo acelerado y con un desconcierto sin igual, de conformidad con esos típicos rasgos de las “factorías” o de las boom towns. Por eso serán ellos quienes descubrirán la ciudad moderna y a través de ella las técnicas literarias que sirvieron para expresarla en Europa o Estados Unidos, muchos años antes.

En el prólogo a una ingeniosa colección de fotos urbanas y textos literarios enfrentados (Asfalto- Infierno, de Daniel González y Adriano González León, Caracas, El Techo de la Ballena, enero 1963) el poeta Francisco Pérez Perdomo señala que “no obstante el crecimiento impresionante de nuestra capital, los escritores venezolanos, con contadas excepciones, han permanecido al margen de este hecho real y avasallante y esas técnicas contemporáneas, y .desde sus escritorios de Caracas, como restos románticos, han seguido vagamente invocando las tragedias rurales”. Las fotos de Daniel González, como las más precisas de Paolo Gasparini sobre el caos urbano latinoamericano, descubren el nuevo folklore ciudadano, los escaparates atroces, los luminosos siniestros, los anuncios macabros (“Se preparan cadáveres”, “Se venden vestidos para difuntas”), los muros leprosos, sobre todo las forzadas aproximaciones de elementos disímiles que han pretextado la vulgarización del adjetivo “surrealista” y que tuvieron ya una larga aplicación en la literatura y en el arte, así como en el cine y la fotografía. Esos elementos disonantes serán recogidos por los textos y exposiciones de El Techo de la Ballena, tal como se producen en la vida cotidiana, con aceptación franca de su feísmo (a la manera pop) intentando compaginados en estructuras artísticas que reflejen la variedad y contradicción de la realidad urbana. Estas composiciones tendrán mucho de ejercicios de bricolage por cuanto se apelará a elementos ya elaborados que el artista reordenará libre y subjetivamente dentro de estructuras de sentido que nunca destruyen por entero la autonomía de los materiales elegidos. El esfuerzo de captación de la totalidad urbana implicó la renuncia a una teoría previa de lo bello y es allí donde con más claridad se tiende el abismo que los separa de los precursores de la modernización. Los integrantes del movimiento se resolvieron a hacer suyos todos los ingredientes de esta realidad tumultuosa a la que se asomaban, sin detenerse en jerarquías y clasificaciones estéticas, incorporando en un aparente horizonte igualitario (que sin embargo, no puede escamotear el espíritu provocativo que lo estatuye) lo feo, lo desagradable, lo escondido, lo sórdido, la nauseabundo, todo lo cual habrá de trasuntarse en las mil formas que adopta la materia vital a lo largo de sus procesos transformadores. Esto justificaba, como dijo Adriano González León, presentando la obra de Caupolicán Ovalles, una “investigación de las basuras” que habría de permitir que se descubriera “la ineficacia de la palabra tradicional, lo inoportuno del ejercicio culto, la triste invalidez de lo literario”.

En el ápice del movimiento, el poeta Caupolicán Ovalles pudo establecer una asociación insólita entre la “ballena” y la ciudad de Caracas, forzando la metáfora:

Pero también esa ballena es nuestra ciudad, en la cual no hubo masturbatorio para el loco. Es nuestra ciudad que prostituye no a un adolescente sino a una anciana, con su perrita muy amada. Nuestra ciudad, rosa del monopolio, doncella del monopolio, adúltera del monopolio y señora de bien (. . .) Después de muchos años, de mucha historia en este país -de mucho irse Gallegos Rómulo para el interior a buscar la verdad- nos hemos convencido que somos marinos, balleneros, arponeros, descendientes del Capitán Achab. Que esta ciudad, Caracas, es del mar y de los océanos, y por más que se haya interpuesto el Avila, siempre hemos respirado aire de mar, y porque siendo ella del mar y perteneciendo nosotros a él, tenemos la evidencia de que algún cataclismo -norma de conducta de la tierra- permita el ejercicio del baile de la ballena sobre nuestras tumbas.

Pero esta ciudad no es una entelequia, ni un modelo abstracto que se construye en cualquier lugar del planeta, siempre igual a sí mismo, sino que es el producto concreto de una determinada sociedad, tanto de una tradición cultural por soliviantada que haya sido por el impacto modernizador, como una precisa estructura social en un determinado momento de su rapaz evolución. La ciudad es el retrato físico de una sociedad, de un sistema socioeconómico, de una cosmovisión regida por sectores dominantes que la aplican sobre los demás grupos sociales coactivamente. De ahí que recuperarla como totalidad, en todas sus manifestaciones, es un acto de rebeldía contra los poderes dominantes, pues repone sus efectos distorsionantes sobre el conjunto .de hombres que conforman la ciudad.

En uno de los primeros análisis teóricos del movimiento, el chileno Dámaso Ogaz buscó interpretar su espíritu (en La Ballena y lo majamánico Caracas, El Techo de la Ballena, 1967) como una rebeldía permanente contra la inautenticidad de la realidad impuesta o convencional. Insertándolo en una línea que fuera de Jarry a Artaud, en una corriente que denomina “majamanismo”, asegura que ella “busca y espera reconquistar una realidad sepultada y declarada ilegal” agregando: “Restituir esa realidad y ponerla en uso, no a través de la acción del subconsciente ni del incontrolable onirismo ni el juego quiromántico, sino a través de la acción ilícita”. En el prólogo a esta tesis, Edmundo Aray, que ya había recorrido su camino político, busca traducir las afirmaciones de Ogaz al campo social para subrayar el carácter revolucionario, y ya no simplemente rebelde, del movimiento, cuando de éste ya han desertado muchos de sus animadores de la primera hora:

De repetidos, el lenguaje y la vida se han hecho ininteligibles, apresados por la racionalidad cartesiana que en nuestro entendimiento significa racionalidad burguesa. El sistema exige la racionalidad colectiva para contrarrestar la anarquía productiva. De allí que toda ebriedad colectiva -la transformación violenta de la sociedad, el arte hecho por todos, el amor, por ilegal, un acto purificante y corrosivo- aterra a los capataces y a la propia maquinaria instalada del sistema.

A esta altura, del retrato de una ciudad se ha pasado al retrato de una sociedad, a la que no se trata de denunciar sino de hacer explotar. Tales propósitos deben transitar por las palabras y por las formas, por la literatura y por el arte. Esta difícil coyuntura es la que debe buscarse en las más resonantes contribuciones que en sus primeros años efectuó El Techo de la Ballena, para saber en qué medida la práctica de la creación respondió a los propósitos de la teoría.